はじめに

こんにちは!千株式会社 ものづくり部でエンジニアリングマネージャーをしております、daitasuと申します。

先日、弊社のマネージャー陣で各種テーマの組織課題の解決を加速するために、「委員会」という仕組みを作ったという記事を書きました。

今回は、この中でも「目標設定・評価査定委員会」で行った半年の歩みについてお話をしていこうと思います!

マネージャー委員会とは

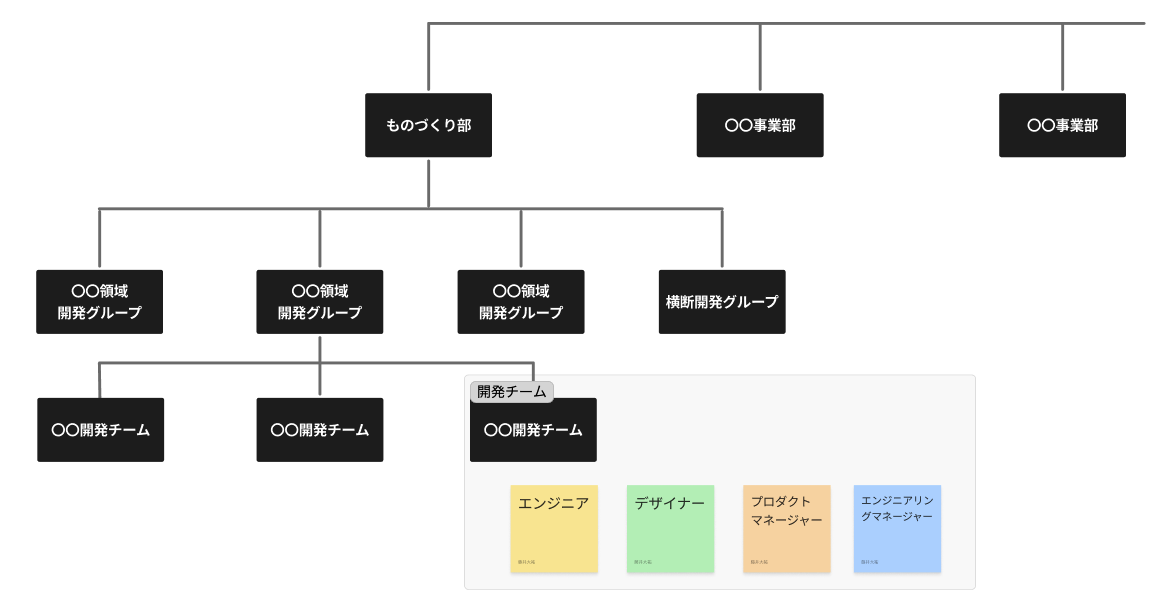

改めてになりますが、私たちの組織「ものづくり部」は、エンジニア・プロダクトマネージャー・デザイナーなど様々な職種を有する開発組織です。

千株式会社は400名を超える規模となっており、プロダクトも20年続く、老舗とも言えるWEBサービスです。

そうした中で、ここ1、2年でマネージャー層の人材が一気に増えたこともあり、

- 「組織の課題をマネージャー全員で協力して解決していこう!」

- 「VPoEやCTOからタスクを剥ぎ取っていこう!」

そんな思いで生まれたのがマネージャー委員会です。

マネージャー委員会の初回テーマは大きく4つで、下記になります。

- 目標設定・評価査定・エンゲージメント

- 採用・広報

- オンボーディング

- ツール・ドキュメント管理

その中で、今回は 「目標設定・評価査定・エンゲージメント」委員会(以下、目標設定・評価査定委員会)の取り組み、特に「目標設定」の部分での動き についてご紹介していきます!

委員会として、目標設定に関して行った取り組み

大きく、下記に取り組みました。

- 組織OKRの作成

- 開発組織内のグレード定義表の見直し

- 目標設定に向けたマネージャー向けワークショップ

1つずつ紹介していきます。

1. 組織OKRの作成

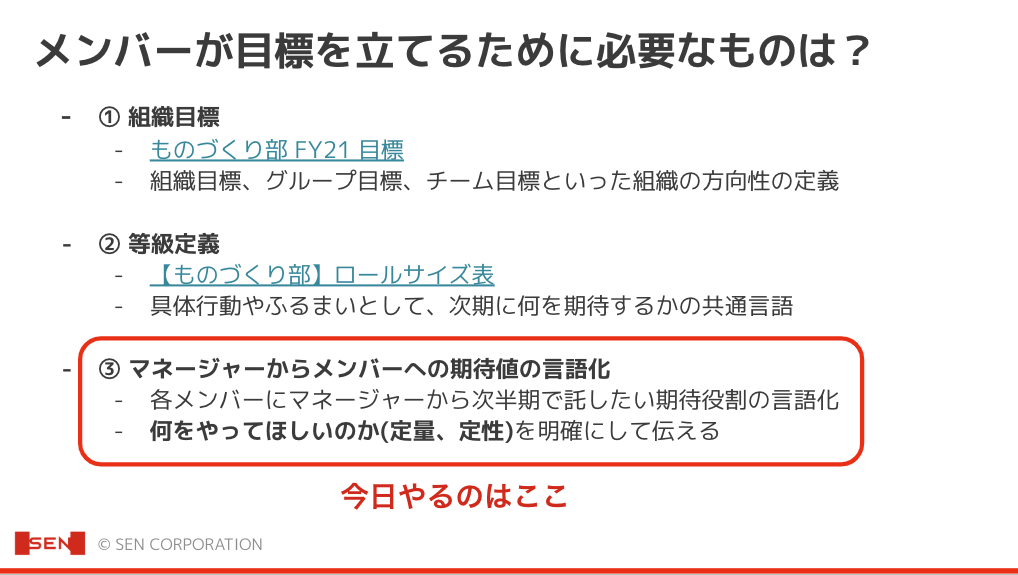

まず初めに、メンバーが目標設定をしていくうえで何が必要かを考えました。

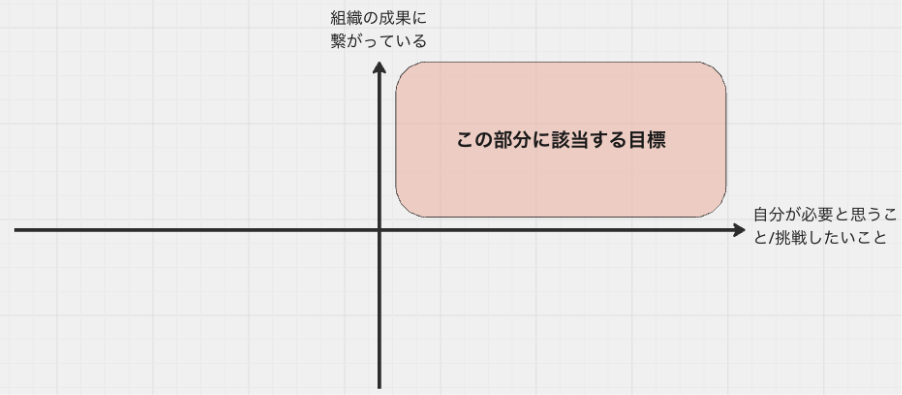

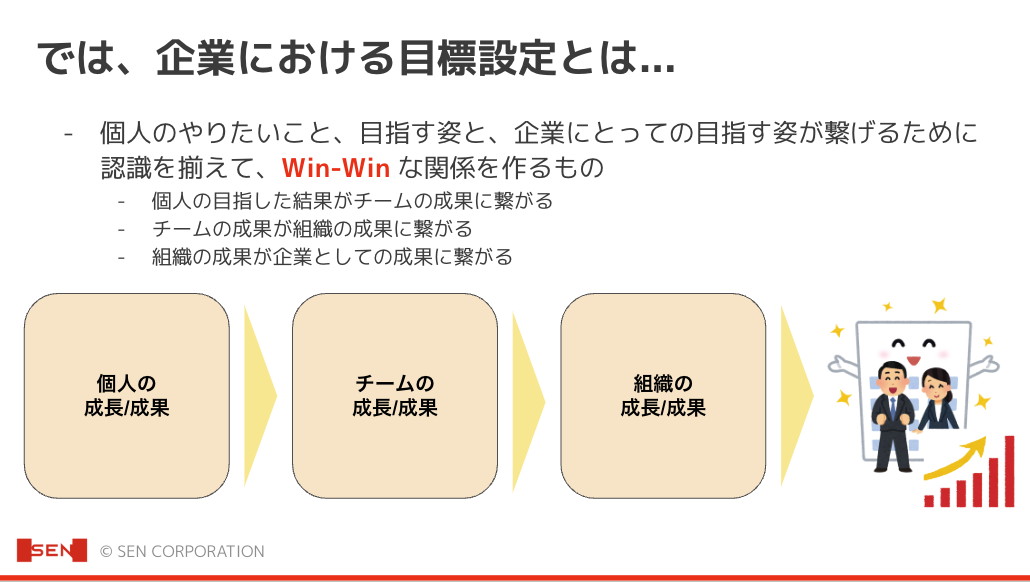

目標設定は 個人 と 組織 の双方が同じ方向を向いて成果を出す事が重要です。

- メンバーが必要と思い行動していることや挑戦していること

- 組織として目指す方向性に向け、その成果につながっていること

これらが紐づく部分に目標を置くことで、組織が求める成果とメンバーの成果が一致し、組織としてのパフォーマンスが最大化されると考えます。

そのためにはまず、 「組織はどこを目指しているのか」 を言語化、明示することが必須です。

現在、私たちの開発組織は拡大し、経営層に見えている情報が徐々に見えづらくなっているフェーズです。

こうした中で組織の目線と現場の目線を揃えるには、まず組織目標の言語化と棚卸しが不可欠だと捉えました。

目標設定・評価査定委員会はまずここから着手し、

- 開発組織全体の目標

- 各グループ・チームの目標

をそれぞれのチームで作成してもらうことで、方向性の足並みを揃えるようにしました。

この際、フォーマットを一貫するためにOKR(Objectives and Key Results)というフレームワークで作成しています。

2. 開発組織内のグレード定義表の見直し

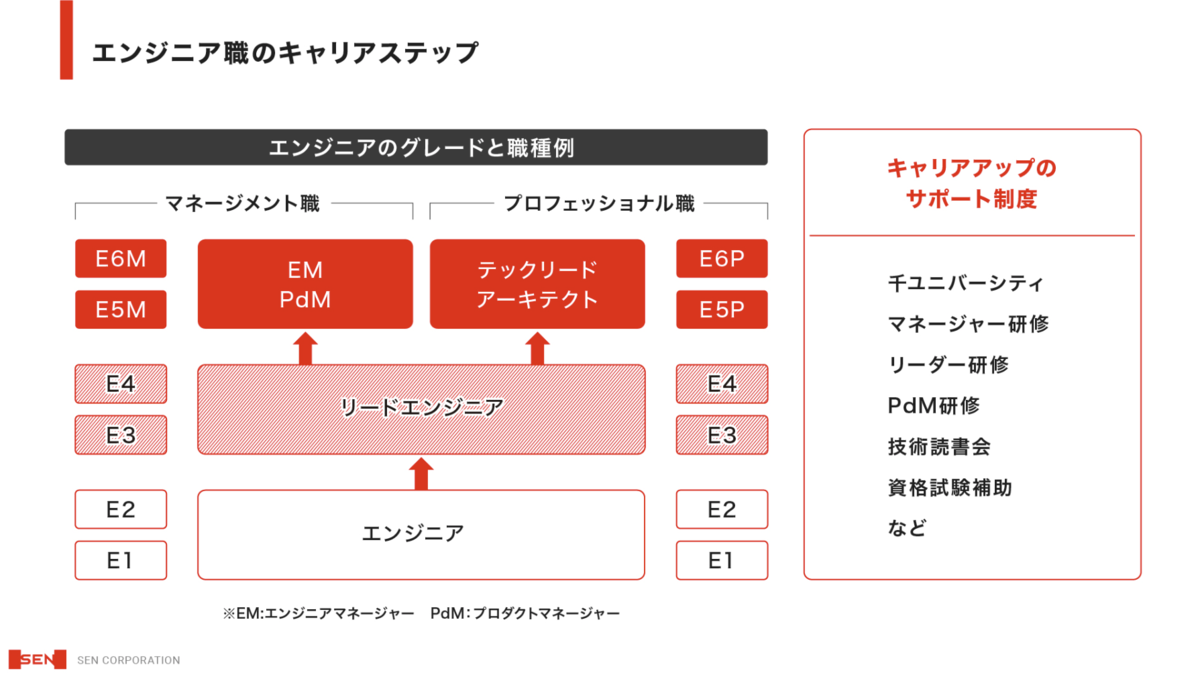

私たちの開発組織には、現時点で8段階のグレードがあり、特定の階層で「スペシャリスト領域」「マネジメント領域」へと枝分かれしていきます。

評価ではグレードごとの期待役割を明記した「グレード定義表」を使用していました。

このグレード定義表は、様々な仕事を包括的に判断できるように、各グレードに対する期待値を抽象度高めに作成していました。

しかし、ここ数年でエンジニアやデザイナー、プロダクトマネージャーの在籍数が一気に増えたこともあり、下記のような課題が出てきました。

- マネージャーが増えたことで、評価基準の目線合わせの難易度が高くなった

- 様々な職種やスペシャリティの高いメンバーが増えたことで、目標の立て方や期待値の示し方にもバリエーションが生まれてきた

こうした課題に対し、今後も在籍社員および新たに入社するメンバーのパフォーマンスをより柔軟に評価でき、自身のキャリアラダーを描きやすい仕組みを作るため、今回グレード定義表をアップデートすることにしました!

やったこと

Step① 他社事例の収集

まずは他社で公開されているグレード定義表(キャリアラダー)を参考にしつつ、現状の「グレード定義表」をどのように詳細化していくかを検討しました。

Step② 職種別に切ってみる

弊社は開発組織内に「エンジニア」「プロダクトマネージャー」「デザイナー」「QAエンジニア」など様々な業務領域のメンバーがいるため、これらを職種ごとに分解して作成することを試みました。

しかし、一通り作ってみた結果、下記のようなケースにどう対応するかという問題が浮上しました。

- デザイナーでプロダクトマネージャーの振る舞いをされているケース

- エンジニアで事業組織の改善、ビジネス領域の知見に長けているケース

- プロダクトマネージャーで技術負債解消のロードマップを牽引しているケース

実際の業務では、特定の領域に絞った振る舞いよりも、越境した振る舞いを求められるケースが多分にあります。

私たちの会社が求める人物像としても、業務領域を限定せず、「自身の専門領域」×「ビジネス領域」×「ソフトスキル」 といった多角的なパフォーマンスを重視しており、職種で明確に分ける方針は見送りました。

Step③ 1つのグレード定義を細分化し、観点別に区切る

今回の対象は開発組織だけですが、会社としてはビジネス職・開発組織を問わず求めたい共通のスキルセットが存在します。

ビジネス観点やコミュニケーション、牽引力などのソフトスキルなど、こうした共通の領域と、各種専門領域の観点を横並びにすることで、「〇〇と〇〇の観点ではこれくらいできており、〇〇の観点を伸ばしていこう」といったコミュニケーションが取れるようにしました。

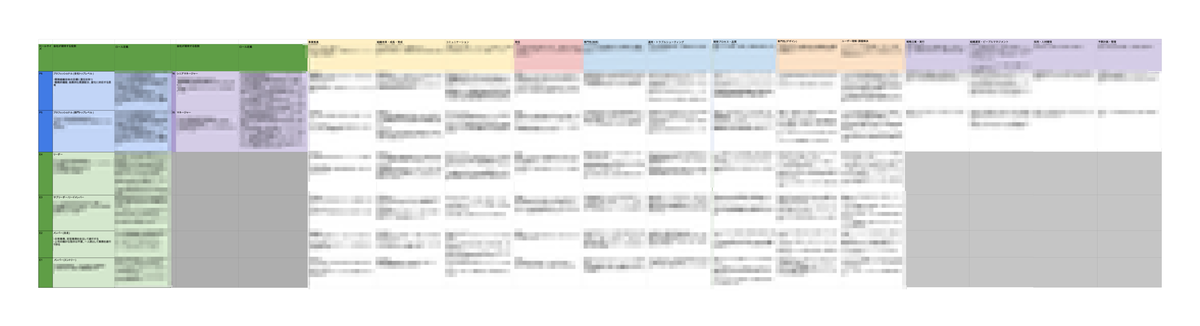

詳細は割愛しますが、下記のような観点になります。

- 事業推進

- 組織改革・成長・育成

- コミュニケーション

- 発信

- 専門性(技術)

- 運用・トラブルシューティング

- 開発プロセス・品質

- 専門性(デザイン)

- ユーザー理解・課題解決

- 戦略立案・実行

- ピープルマネジメント

- 採用・人材確保

- 予算計画・管理

全ての観点を満たさないとグレードが変化しないわけではなく、あくまで総合的なパフォーマンスを個人でも把握しやすい指標 として作成しています。

作成過程では様々な観点が出ましたが、多すぎると混乱を招くため、ある程度細分化しつつも目線を合わせやすいように統廃合を繰り返しました。

3. 目標設定に向けたマネージャー向けワークショップ

「OKRでの組織目標の言語化」、「会社として求める等級定義(期待行動・振る舞い・スキル)」を進めてきました。

しかし、これらを言語化できても、マネージャー間で解釈のズレがあったり、目的や扱いについて目線が合っていなかったりすると、組織間で認識の齟齬が生じる可能性があります。

そのため、

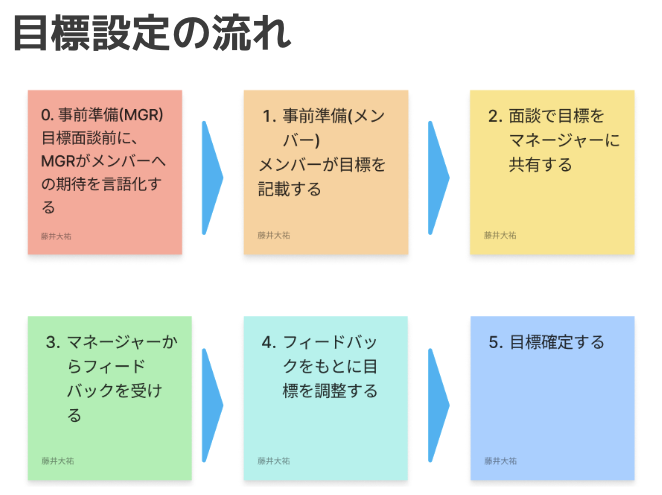

- 目標設定の捉え方

- 目標設定に必要な情報

- 目標設定面談の具体的な進め方

これらの情報を開発組織のマネージャー全体にシェアし、経営層とのロールプレイを行う 「目標設定ワークショップ」 を実施しました。

組織としての型やフォーマットをどれだけ準備しても、最終的にメンバーと直接向き合うのは各マネージャーの方々です。

実際にマネージャーからメンバーに、上記の材料をもとにして 「期待値の言語化」を行い、それをイメージしつつロールプレイする、ということに挑戦しました。

手探りでの初めての試みでしたが、後日のアンケートでは下記のような意見を頂けました。

他の方の付箋と比較しながらGood/Growthの比較ができると、より学びになるなと感じました。

面談ロールプレイ後にフィードバックをしてくれるのは、とてもありがたいです。 実際の面談では個々に合わせる必要はありますが、違った視点で話が出てくると、会話の引き出しが増えるのがとてもいいと思います。

2人1組で評価者と被評価者に分かれて自身の目標相談をしても面白いなと思いました。 その方がより具体的で現実的なロールプレイになりそうだからです。

終わりに

組織として初の試みだったこともあり、ほとんど手探りの状態でしたが、この半年間で

- 目標設定関連の組織的な基盤や方針

- 評価観点の具体的な軸の明確化

- マネージャー間でのナレッジ共有の仕組み化

をある程度築くことができました。

目標設定は評価査定とセットであり、現場の声や実運用における壁はまだまだたくさん出てくるはず なので、継続的な改善を進め、引き続き組織における体験をより良いものにしていけるよう取り組んでいきます。

私たちの開発組織はまだ多くの課題を抱えており、今回ご紹介したように試行錯誤を繰り返しながら課題解決に取り組んでいる最中です。

弊社では、このような組織改善や、幼保業界・写真業界のDXにご興味をお持ちいただける方を積極的に募集しています。

これからもこのような社内の組織改善に関する情報を定期的に発信していきますので、ぜひご覧ください!